2025年03月16日

新しくなったシリーズ②(3/16)

体育館時計に続き、木枠窓をサッシ化していただきました。

匠の技であっという間に、近代化がなされました。

これで使用頻度の高い教室は、ほぼサッシ窓になりましたので、開け閉めも楽になります。

何よりも明るくなりました。

そして、気持ちよいです。

次は、換気扇の設置です。

関係者の皆様に感謝です。

【木枠窓の時】

【サッシになって】

2025年03月02日

3月です。(3/2)

いよいよ、学年末の3月。

今年度の磨き残しがなるべくないようにと思っています。

そこで、ブログでは、「そう言えば紹介し損ねてたシリーズ」みたいな感じを時折掲載しようと思います。

今回は、体育館の時計が新品になった件です。

体育館が建て替えられて以来、とうとう故障してしまいました。

高所にて業者さんがちゃっちゃっと作業を行いました。

新しい時計を見て、子どもたちは、「文字が大きくなっている」と反応。よく分かったねと感心しました。

体育館内の時の管理、これから、よろしくです。

今年度の磨き残しがなるべくないようにと思っています。

そこで、ブログでは、「そう言えば紹介し損ねてたシリーズ」みたいな感じを時折掲載しようと思います。

今回は、体育館の時計が新品になった件です。

体育館が建て替えられて以来、とうとう故障してしまいました。

高所にて業者さんがちゃっちゃっと作業を行いました。

新しい時計を見て、子どもたちは、「文字が大きくなっている」と反応。よく分かったねと感心しました。

体育館内の時の管理、これから、よろしくです。

2025年02月28日

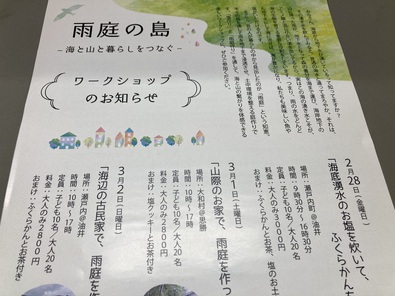

海底湧水からお塩を炊いて(2/28)

本日,海と山と暮らしをつなぐ活動をされている「雨庭の島」さんのお取り計らいで,海の湧水から塩をつくる体験活動を御提供いただきました。

場所は,須佐礼集落の民家を拠点に。

実際に,湧水を汲む活動からでしたが,あいにくの雨。さすがに,2月に雨に打たせるわけにもいかないので,室内での学習に変更です。

なぜに,海の湧水から塩なのか,そもそも湧水がどうして湧くのか,湧水の塩と一般的な食塩とのちがい,湧水の塩のミネラルの素はどこから,などなど,分かりやすく教えていただきました。

同時進行で,塩を炊いている様子もはさみながら,湧水汲み取り機の実物と使い方なども模擬体験をしました。おっ師匠さんからもオンラインで御指南を受けました。

出来上がった塩を一なめ,そして,一般的な食塩との味比べも行いました。

最後に,郷土のお菓子「ふくらかん」の作り方を教えてもらいました。

とにもかくにも,これは,準備や段取りが肝心だあという活動でありました。終始,子どもたちもたくさんの質問や受け答えをしていて,興味深く活動できました。

お世話になったあげく,出来上がった塩と「ふくらかん」をいただきました。

その分,しっかりと感想を書いて届けましょう!

「雨庭の島」の皆様,大感謝です。今後もよろしくお願いします。

ホントに,おいしい活動でした。

2025年01月30日

学校が軽く(1/30)

長らく放置せざるをえなかった教材園から撤去したブロックの瓦礫です。

搬出をしてくださるとのことで,ついでに,樹木の伐採と枝打ちをしたものもお願いしました。

町内業者の方が「思った以上に多いな・・・。」とこぼしていました。2日間に渡る作業となりました。

これ見よがしにちょっと切り過ぎたかもですが,せっかくですから御勘弁を・・・。

おそらく,見立て以上に運搬回数も増えたと思いますが,町内の学校のため,子どもたちのためと奮起してくださったようです。

おかげで,学校がすっきりしました。

心から感謝です。校舎前の樹木の整理が一段落です。

2025年01月01日

2025年の幕開けに(1/1)

明けまして、おめでとうございます。

2025年も油井小中をよろしくお願いします!

気持ちも新たに、2025年の歩みをスタート。皆々様が更に躍動する年となりますように!

併せて、小さな学校のささやかな日常を綴る本ブログもよろしくお願いします。

文量が多い傾向も改めながら、何か感じる、何となく伝わるスタイルでお届けします。どうかお付き合いください。

画像は、油井の豊年踊りの演目「稲刈り」。油井っぽいかなということで、油井小中らしさを大切にしていきたいなと…。

とにかく、2025年、幕開けです。

自然災害の復興の只中にあられる方々にも思いを馳せながら…。

2024年12月30日

2024年に感謝(12/30)

まず,今年も本校のブログに立ち寄っていただいた皆様に感謝申し上げます。

多少,作風もマンネリ化し,新鮮味のない感じもあったかもですが,御閲覧いただけたことが幸甚にございます。

また,本校の子どもたちや職員の見えにくい部分が,少しでもお伝えできていましたら嬉しく思います。

ブログで紹介しましたとおり,小さな学校の何気ない日常ですが,子どもたちは,不満を漏らすこともなく,本当に前向きに過ごしています。

「極小規模校のよさ」は全て子どもたちの利益にという思いでやっていますが,子どもたちの笑顔に儲けた感を勝手に見取って,これからも地に足着けた本校なりの教育活動に勤しみたいと思います。

2025年も大きなことをやり遂げようとも思っていませんが,子どもたちとの丁寧な毎日を大切にしていきたいと思います。

本年も大変お世話になりました。

2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

ステキな年末年始をお迎えください。

2024年12月04日

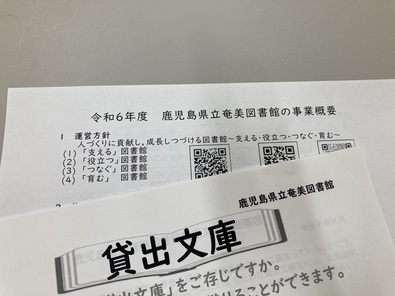

県立奄美図書館から(12/4)

本日,県立奄美図書館から館長さんをはじめ,3人の方々が学校に来られました。

学校での読書活動の充実であったり,展開であったりといったサポートについて情報を直接届けてくださいました。

とは言え,最も感じたのは,「子どもたちが本を好きになってほしい」という思いを強くもっていらっしゃるということです。

本校の子どもたちは,学校図書司書を中心に全職員で読書活動を盛り立てていると手前味噌ながら思っています。

ならば,「いただける手助けを是非是非,お願いします」と心強く感じているところです。今後の読書活動の計画に役立てさせていただきます。

訪問の様子の画像を収め損ねてしまいましたが,本日の訪問,誠にありがとうございました。

これから,何らかの形で学校にお越しいただけたらと思います。

2024年11月21日

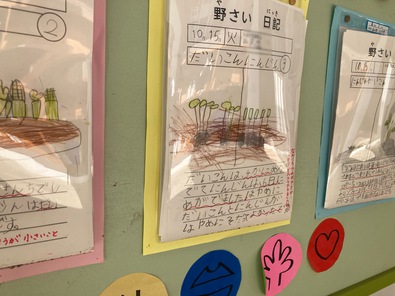

ほったらかさない栽培(11/21)

季節外れではございますが,こちらは,本校の得意技の「ほったらかし栽培」による地育ちアサガオです。1年生が試しに2学期になってタネを撒いてみました。しっかり育って大きめの花を咲かせてくれました。

一方,「ほったらかさない栽培」では,これまでのピーマンやナスに代わり,大根と人参がいい具合に育っています。

【10月21日の様子】

【本日】

ただ育てているのではありません。しっかり,やさい日記を残し,観察学習も行っています。

日記も厚みを帯びているのにも注目しましょ。

2024年11月08日

古仁屋高校中高連絡会にて(11/8)

いつも近くに感じる古仁屋高校との連絡会に今年も行ってまいりました。

鎌田町長や教育長も御一緒に古仁屋高校の「今」を垣間見させていただきました。

本校卒業生も熱心に学業や課外活動、探究活動に励んでいることをお伺いし、嬉しい限りです。授業の様子も見せていただきました。

古仁屋高校さんの個への関わりは,更に拍車が掛かり,3年生2人の発表からもその充実ぶりがドカーンと伝わりました。

大学進学に向けた精進ぶり、資格取得、進路先の決定、進路指導室で拓かれる自己実現・・・、生徒の言葉を借りると、「生徒と生徒、生徒と先生、人と人のつながりが深い。これが古仁屋高校」です。

今後も古仁屋高校の生徒さんたちの活躍に期待しながら、様々な連携を図らせていただけると助かります。

また、出前授業でお世話になります。

鎌田町長や教育長も御一緒に古仁屋高校の「今」を垣間見させていただきました。

本校卒業生も熱心に学業や課外活動、探究活動に励んでいることをお伺いし、嬉しい限りです。授業の様子も見せていただきました。

古仁屋高校さんの個への関わりは,更に拍車が掛かり,3年生2人の発表からもその充実ぶりがドカーンと伝わりました。

大学進学に向けた精進ぶり、資格取得、進路先の決定、進路指導室で拓かれる自己実現・・・、生徒の言葉を借りると、「生徒と生徒、生徒と先生、人と人のつながりが深い。これが古仁屋高校」です。

今後も古仁屋高校の生徒さんたちの活躍に期待しながら、様々な連携を図らせていただけると助かります。

また、出前授業でお世話になります。

2024年10月22日

生き生きピアノさんたち(10/22)

毎年,この時期に,2台のピアノは,定期健康診断を受けています。

専門家による調律をお願いしています。

時間を掛けて,1音1音♪,聴き定めてくださいました。

また,今回は湿気による影響もあり,引きやすくなるようメンテナンスもしていただいたようです。

状態をしっかり把握でき,正確でピアノに合った調律となるために,毎年,同じ時期に行うとのこと。

掛かり付けのお医者さんみたいです。

子どもたちの音楽活動を影で支えてくださっております。いつも,お世話になっています。