2025年04月30日

おっ師匠さんと(4/30)

今年度も放課後活動「三味線教室」を始めてます。

昨年度3学期は、おっ師匠さんの御都合が合わず、職員が指南役を担いながら、教室をどうにか行ってきました。

今年度は、おっ師匠さんとの教室で始めてます。

職員もそこそこ頑張ってくれましたが、やっぱ、三味線教室は、師匠がピタッとはまります。

子どもたちも更に気合いを入れて、バリバリやっていくことでしょう。

お帰り〜おっ師匠さん!

2025年04月28日

ソテツの芽(4/28)

昨年12月17日のブログ関連の続編です。

約4か月の月日を経て、一人一鉢、御当地植物編ソテツから芽が出ました。

途中、何の変化も見せず、大丈夫なのかと思っていると、ちゃんとこの時を待っていたようです。

ソテツの赤ちゃん葉っぱです。

タネは、こんなんでした。

2025年04月04日

久々に子どもたちと(4/4)

春休み、学校風物詩の入学式の準備です。

久しぶりに子どもたちが学校に帰ってきました。

働き者の油井っ子と職員で滞りなく作業を進めました。

なぜか、入学式の主人公2人も準備に勤しんでいるのでした。

これも「油井の結い」精神でしょうか?

花の陳列はまだですが、静かに式を待つ会場と恒例の黒板メッセージ、準備はほぼ整いました。

2025年03月20日

おいしい活動を(3/20)

昨日は、小学生は、一年間のご褒美と郷土料理体験を兼ねて、集中クラブ活動を行いました。

大学の集中講義改め、じっくり「ふくらかん」(ふくれ菓子)作りに挑戦しました。

材料の配合具合でちょっと緩めでしたが、しっかり仕上がりました。

特製の団子入り仕様もありました。

みんなで作って、みんなでおいしくいただきました。

2025年03月18日

最後の輝きタイム(3/18)

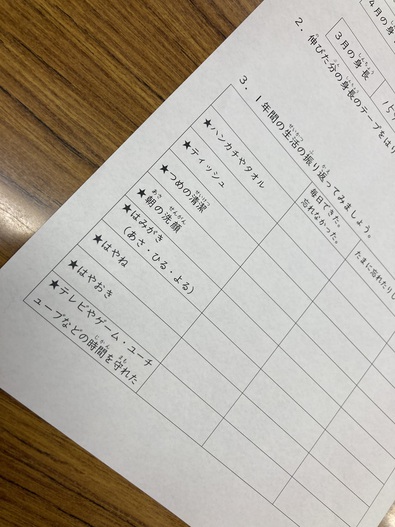

養護教諭プレゼンツの朝の15分間の健康教室は,今年度最後を飾る「自分の体の成長を見つめる」時間でした。

4月の身長-今の身長=〇〇.〇cm→その長さ分のビニルテープを切って,成長を実感できるようにしていました。

その他にも,歯磨きや規則的な生活習慣,ハンカチの携行などの振り返りをして,健康教育のまとめを行いました。

一年間で約9cm身長が伸びた子どももいます。一月に約8mm伸びるんですね。尚更,食生活や睡眠が重要になることを実感です。

これからも健やかな成長を祈っています。

2025年02月21日

むずかしい♪(2/21)

卒業式の歌の練習です。

定番の「旅立ちの日に」なんですが,小学1・2年生にとっては,なかなか難題です。

おまけに,小学低学年の発声に合わせて,高学年,中学生はハモるわけですが,まだまだ,特訓が必要です。

それぞれに分かれての練習も交えながら,これから頑張って完成度を上げてくれるものと信じています。

「がんばってくださいね」としか言えないので,よろしく!!!

2025年02月04日

胸を借りに(2/4)

先日の日曜日,町内で開催された職域のバドミントン大会に出場しました。

週2回の部活動及びクラブ活動で練習をしてきました「バドミントンチーム」,本気の「胸を借りる」ための「初試合」です。

リーグ戦で3試合を経験することができました。

結果は,「うん,見聞が広がった」ということで,上手な方々のプレーや技術にもふれられ,百聞は一見にしかずの大経験となりました。

試合相手の先輩方が,「それーっ,打ち返そう!」「がんばって,拾え-」と稽古を付けていただきました。

皆様の温かい支えを感じながら,大会をくぐらせてもらいました。感謝です。

子どもたちも新たな目標を掲げで励んでいくと思います。

2024年12月17日

一人一鉢はソテツにて(12/17)

集落の方から届けられたソテツの種を鉢に一人ずつ植えました。

小さめの球根か、栗の実のような形状です。

ゆっくりと成長していくはずですから、年月を掛けて育てていきたいと思います。子どもたちと同じペースでちょっとずつでしょうか。

最後にたっぷり水を掛けて、今日の活動は終わりです。

御当地植物を育ててみよう!果たして、無事に発芽するのでしょうか?

2024年12月03日

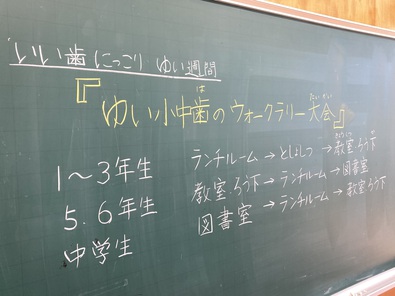

いい歯ニッコリゆい週間(12/3)

昨日から2日間に渡って,いい歯ニッコリ油井週間の「いい歯クイズウォークラリー」を開催しました。

昼休みに,子どもたちは,校内に隠されたクイズを探し,図書室では,歯に関係するお話から読書活動とも絡めた問題を解き,歯ブラシチェックと磨き残しチェックも採点されるなど,なかなか濃いウォークラリーを楽しみました。

本日は,クイズの答え合わせに,「効果的なうがいの仕方」を付け加えて,表彰を行いました。チャンピオンは,中1生徒でありました。

虫歯になりやすいお菓子のこと,歯磨きができないときの対処法,歯ブラシの管理などを楽しく学べた取組でした。

こっそりと学びや指導事項を潜ませるという養護教諭の仕掛けぶり!お見事!!!

2024年11月19日

自力(11/19)

朝の児童生徒集会で,小学生は,「目を大切に」のプレゼンと目のリラックス体操を発表しました。

自分たちで健康づくりをテーマに掲げ,目を疲れさせる原因や目に良い栄養素を含む食材,クイズ,目の運動などを全員でがんばりました。

中学生は,赤い羽根募金の目的や活動内容,ユニセフが取り組んでいることや募金について,自分の言葉で説明を行いました。

自分たちでつくり上げ,とてもよかったです。

本当におりこうさんな子どもたちです。